卷烟工厂里的“大师”们都是什么来头?

在卷烟厂里,有这样一群人,他们在与机器的“亲密接触”中笃志钻研、臻于至善,在浮躁喧嚣中坚守匠心、付诸匠行,在平凡的岗位上写意工匠精神。今天,让我们一起走近三位能工巧匠,探寻他们绰号背后的故事~

01 车间里的“急诊医生”

他有“强迫症”,无论前一天工作结束得多晚,第二天依然早到岗半小时;他是“急诊医生”,只要有同事求助,他就会立马推着工具车到现场解决问题。

他就是安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂制丝车间修理技师、安徽中烟第二届劳动模范、滁州市工会“黄山杯”切丝设备技能竞赛一等奖获得者张宝。从一名给师傅打灯递锤的毛头小伙儿成长为车间首屈一指的维修技师,他数十年如一日地辛勤工作、任劳任怨。

平日里,张宝最常说的一句口头禅就是:“放着我来。”为了积累更多维修经验,张宝经常放弃休息时间,连续两班作业,处理设备故障。这些年,他抡大锤、锉工件,粗活累活抢在最前面。他嘴上说是因为自己身体强壮,可同事们都知道,这是他责任心强的表现。

这些年,厂里设备换了一批又一批,张宝从未停下学习的脚步,不断钻研、比较、总结不同机型维修工作的异同点,为设备稳定运行保驾护航。随着企业整体搬迁技术改造项目的推进,张宝不仅“照顾”好了老设备,还“研究”透了新机型。

2020年,制丝车间制丝梗线急需增加一台麻绳剔除装置,但市面上缺乏相应产品。张宝主动请缨,决定研制一台。缺少设备相关资料,他就从网上认真查找;遇到技术难题,他就利用下班时间向老师傅们讨教。半个多月的时间,他反复研究除麻辊与除麻针之间的装置设计,甚至连走路时都在琢磨。艺成痴者技必良,最终,他与同事突破了多个技术瓶颈,研制出烟梗除麻装置并取得了技术专利。

加班加点撰写课题、研究专利,是张宝的家常便饭。谋划建立预防性维修、维护机制,通过QC课题、科技项目研究等加大设备技术改造力度,获得20多项专利,主导的项目连续三年获得安徽省质量管理小组一等质量技术成果……这些成绩,是张宝出众的创新能力与钻研精神的体现。

张宝在专注自我提升的同时,不忘发挥“传帮带”作用,积极创新培训方式。理论培训开始前,他先带学员到设备前认识机器、熟悉结构,以实物实操加深对理论知识的认识理解。为了更好检验青年学员的学习成果,他自编了40多套测试卷,最大程度帮助他们夯实理论基础。每次做完试卷,他还会找到学员一对一复盘,指出错误所在,让学员知其然更知其所以然。

“跟着宝哥,学习的不仅是知识,还有干事的态度。”青年维修工邹璧弛感慨地说。

锤炼技艺,精益求精。多年来,张宝择一事而稳行,甘当维修组的“铁锤”;干一行钻一行,甘当创新的“钉锤”;默默躬耕,甘当人才培养的“纺锤”。未来,他将继续扎根平凡岗位,以匠心、用心诠释使命与担当。

(钱伟 王姝/文 钱伟/图)

02 “张明星”的“武功秘籍”

2019年刚入职山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂时,青年员工王文博就听说,厂里有个“张明星”,他有一本“武功秘籍”。给他说这话的,有经验丰富的同事,也有领导他的工段长。大家说得越多,王文博就越好奇。后来他才知道,原来大家口中的 “张明星”,就是包装机操作工张学斌。

张学斌在维修设备。

1993年入厂的张学斌,成了车间年轻人追捧的“张明星”,靠的不是颜值、才艺,而是他的“武功秘籍”。就在前不久,张学斌刚刚创下新纪录,他操作的GDX6包装机单班产量达到27000条/班,而之前平均单班产量仅为20000条/班,被同事称为“奇迹”。

据王文博回忆,大学毕业进入车间第一天,他被副工段长李鑫领到张学斌面前。

眼前的张学斌身材魁梧,是标准的“山东大汉”形象。张师傅一眼就看穿了他的紧张,拍着他的肩膀安慰说:“一看就是个机灵小伙子,别怕,我把会的都教给你!”

看来得到“武功秘籍”指日可待!

刚刚放松下来的王文博还没来得及自我介绍,旁边机器的报警声就打破了宁静,显示屏出现了一行红字“内框纸缺失”。只见张学斌娴熟地打开防护罩,这里拧拧、那里转转,机器就恢复正常了。

这时,张学斌从口袋中拿出一个手掌大小的本子,细细记录着。

难不成这就是那本“武功秘籍”?王文博好奇地凑上去,里面密密麻麻的文字和标记,就像“天书”一般。

张学斌为新员工讲解设备运行原理。

后来王文博才知道,“武功秘籍”记录的是机台上每天每种故障出现的频次及相应的处理过程,极具实用性。他不禁感慨:张师傅“山东硬汉”的外表下,对待工作却如此细致。

正是靠着这份细致,张学斌对很多机台的疑难杂症都摸得门清。在企业引进ZJ112-ZB47卷烟设备初期,张学斌主动请缨从GDX2转到新设备操作,机台综合效率一直位居ZB47包装机组第一名;“泰山”(金将中支)卷烟生产初期,张学斌克服种种困难,将其生产效率提升了290%。

张学斌的细致不仅体现在工作上,他还是车间公认的热心肠。

在卷包车间的日常工作中,张学斌总是不厌其烦地为大家伙儿答疑解惑、传授技能,并将理论与实际相结合,哪怕每天重复相同步骤几十遍,也都毫无怨言。

张学斌为操作工潘睿(左)讲解小盒成型工序。

技术高、热心肠,这样的张师傅怎能不让年轻人喜欢,“张明星”就成了大家对他的尊称。每当听到这个称呼,张学斌总是乐呵呵地回应:“咱可不是什么明星,我能当好年轻人的‘指明星’就很好了。”

在张学斌的影响下,徒弟陈仁华获得了六西格玛黑带证书,主持参与QC课题、六西格玛课题20余项,并多次获得“青年创新先进个人”“质量改善先进个人”“十佳青年岗位能手”“精益改善达人”等称号,在平凡的岗位上绽放出属于自己的光芒。

进厂四年了,王文博似乎明白了,“张明星”的“武功秘籍”不仅是那个神秘的“本本”, 还在“张明星”的手上,在他心里,在他乐呵呵的笑容里。

(章晶文/图)

03 “电力花木兰”

“她呀,简直是车间的‘电力花木兰’。拉刀闸、断开关,操作起来又快又准。”在湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂动力车间,提起李敏芳,大家喜欢称呼她“好师傅”“敬业达人”“好组长”。

参加工作33年来,李敏芳把青春献给了热爱的事业。而面对赞扬,她总是不好意思地说:“我只是一名普通的操作工,在我身边还有很多和我一样扎根岗位几十年的同事。”

李敏芳在监控中心配电房工作。

1995年,李敏芳被分配至零陵卷烟厂动力车间配电班。“质检科出身,培养了我工作的责任感。就算是普通的工作,也要坚持用心做。”李敏芳说,这一坚持,就是二十余年。

安全第一,是配电工种工作的基本要求,李敏芳不敢有丝毫怠慢。业余时间,她自主学习配电设备说明书和相关技术资料,力求提高自身的岗位技能理论水平和实操能力。此外,她根据多年工作经验和所学业务知识摸索出了一套方法——通过看、听、闻、测来发现设备异常,迅速处理突发问题,缩小事故范围,确保配电设备安全运行。

凭借业务能力的追求和始终如一的细心,自到配电房工作以来,她从未因自身操作失误而发生断电事故,确保了工厂生产和生活的正常供电。

李敏芳在检查AH04所用数据。

李敏芳腿上至今还有一道伤疤,那是多年前参加消防训练时不慎骨折导致的。这次受伤给她留下了长达数年的后遗症——腿部肌肉萎缩,走路重心不稳。面对伤痛,她一直表现得很乐观,出院后甚至想拄着拐立马回到工作岗位,她开玩笑说:“我都九级伤残了,还能利索地干活呢。”

多年如一日的坚持,不仅让李敏芳成长为一名优秀的技能人才,也让她收获了众多荣誉。她多次在厂里举办的配电操作技能比武中获奖,连续多年被厂里评为“工匠记录之星”“A类员工”“芙蓉百岗明星”,并被公司评为“***红旗手”……

“明年就退休了,但我会站好最后一班岗!”说这话的时候,李敏芳的眼神闪烁着坚定的光芒,一如她33年前进厂时的模样。

(蒋滢洁文/图)

徐风仓:生产线上走出的技术专家

他,牺牲小我,成就大局;他,孜孜以求,创新传承。他成长于一线、奉献于一线、扎根于一线,用青春与热血展示了一名“泰山匠人”的风采。他就是2020年度青岛卷烟厂劳动模范、制丝车间工艺员徐风仓。

***内功 迎难而上

1993年,学机械专业的徐风仓成为制丝车间的一名维修工。肯动脑、善钻研的他从小工序、小细节学起,遇到不懂的问题随时请教,直到问题解决才肯罢休。凭着一以贯之的钻研精神,徐风仓先后在工段长、工艺管理员的岗位上历练成长。随着时间的沉淀和经验的积累,他从一名维修工成长为业务精通的多面手。

2014年,加香工序喷嘴雾化是让设备生产厂家和专家们都头疼的难题。徐风仓偏偏不服输,他决定自己闯出一条路来。加香工序采用的是滚筒设备,项目测试期间,他带领团队来回钻了20多次,每次进去就是半个多小时。滚筒直径只有一米半,内部布满了耙钉,滚筒里雾化的水汽打在身上衣服很快就湿透了,蜷着身子在滚筒里像“蒸***”一样。回忆起那段时间的经历,徐风仓的徒弟周菲菲说:“到最后我们真的爬不上去了,但看到师傅依旧干劲满满,我们就不由自主地跟了上去。”

经过半年多的努力,徐风仓把厚厚一摞实验数据摆到了厂家面前,难题终于攻克。连外国专家都心服口服,直夸徐风仓是一流的技术专家。

不断创新 开拓进取

近年来,青岛卷烟厂积极探索“智能工厂”建设之路,聚焦智能***,打造智能生产线。51岁的徐风仓再次主动请缨,顶着巨大压力,接手了完全陌生的智能***项目。

作为团队掌舵人,徐风仓不仅要精研技术、推进项目,更多的是全盘考量、统筹协调。面对项目聚焦生产过程的高起点设计和紧迫的上线期限,他带领平均年龄只有31岁的智能***团队连续奋战,完成了42台主机、83个储柜、597台辅联设备、7345个零部件的3D建模,梳理统计了45542个点位,完成硬件设备布线8800米。经过不断拼搏与辛勤付出,徐风仓和团队成员拉开了青岛卷烟厂智能化生产的大幕。

多年来,他主持攻关的科研项目有数十项,先后获得全国质量管理小组活动诊断师、上海质量管理科学研究院黑带大师等资格,是名副其实的“创新大师”。

“人这一辈子,避免不了吃苦,不多干点儿实际的事,岂不连自己都对不起?”徐风仓经常用朴实的话语教导身边的年轻人。他坚守在生产一线,每年坚持培育一到两名技术骨干、带出一个创新团队。在他的帮助下,一批又一批青年能手脱颖而出。

从业28年,徐风仓用埋头苦干书写了工匠风采,用永不言弃的姿态诠释了劳模精神。而在他自己看来,他一直都是奋斗在生产线上的技术工人。

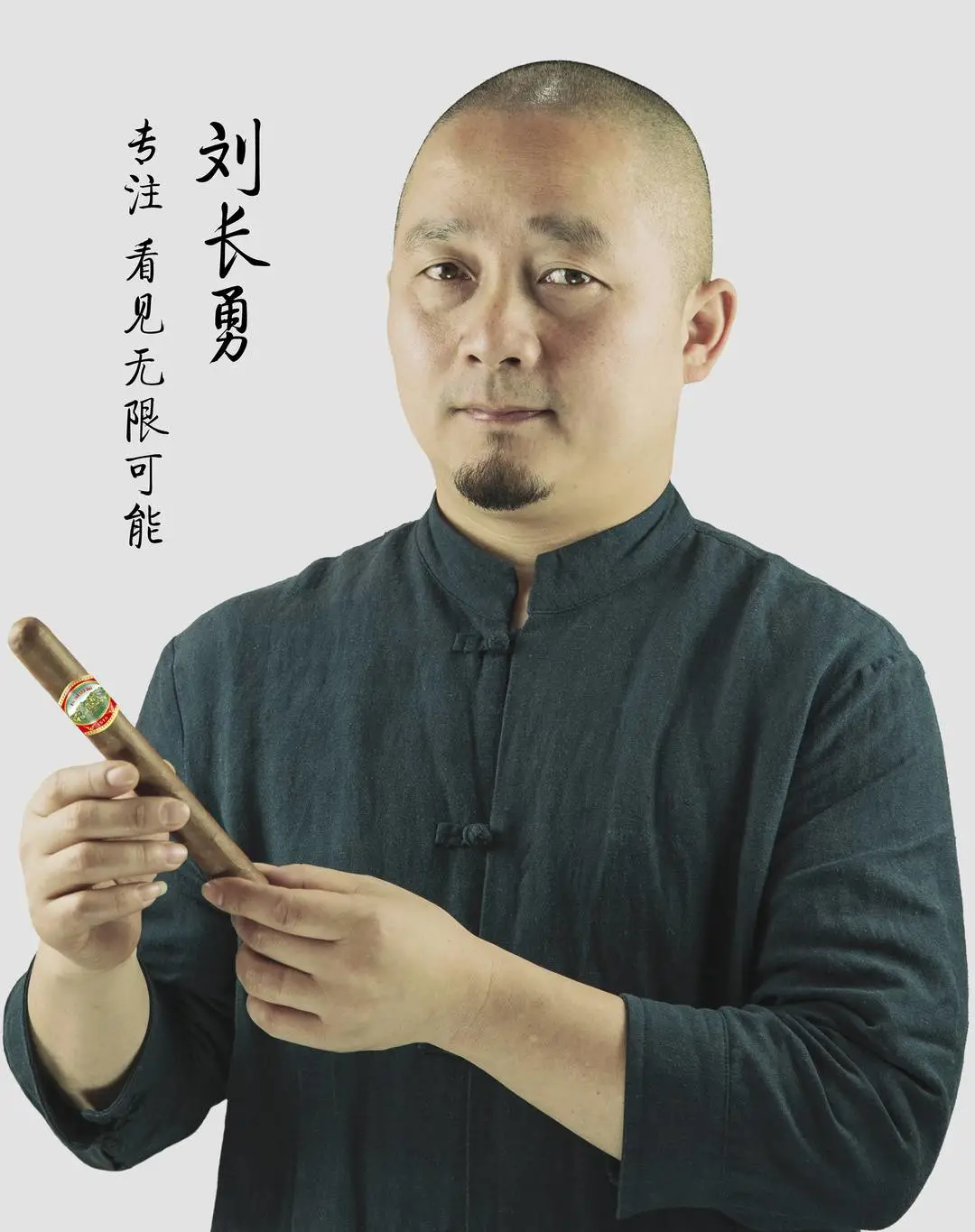

卷制大师刘长勇:因为热爱,所以执着

刘长勇

完全没有想到,雪茄卷制大师刘长勇的业余爱好是——放风筝。

刘长勇是一个典型的南方男人,个子不高、白白净净,但内敛踏实。进入雪茄行业10多年,如今已是手工雪茄卷制流派“长派”的创始人,坐在大师工作室的按台旁,他一绺长须,手捧盖碗,蔚然大师风范,人称“中国第一大炮手”。雪茄与气质的交融,正如卡勒德·胡赛尼《追风筝的人》中的那句名言:“只要你能为它而付出真心,它一定就在你所追寻的方向!”

勇往直前,攻坚克难

刘长勇这一辈子,似乎注定了与雪茄有着斩不断的缘分。作为烟草后代,他的家就在工厂的宿舍大院中,处处都充满了雪茄元素,“天天在厂里跑着玩,想不了解雪茄都难。”

正因为从小耳濡目染,一颗小小的种子早已在刘长勇的心中生根发芽。2003年,听从深埋心底的雪茄梦,刘长勇如愿成为了一名雪茄卷制工。

工作中的他,卷制每一支雪茄都格外认真细致,对质量要求严苛。加上从小受到父亲的熏陶,对雪茄有着深入的了解和认识,他的卷制技术突飞猛进。

与雪茄朝夕相对的这些年里,刘长勇与雪茄建立了更深厚的感情。

2000年初,国外的雪茄即便高价***,人们总是趋之若鹜。一是因为洋气,二是燃烧的雪茄,烟灰总是灰白平整,给人高级的品位感。而刘长勇发现,当时厂里研发的新品,燃烧出的烟灰,一直存在“内陷”的问题。内陷,就是指雪茄的烟灰呈现周围高、中间凹陷的情况,火星子往里面走,照顾不了外层的烟叶,这样的状态就给不了雪茄精致完美的高级感。

接到厂领导的命令后,刘长勇力求从雪茄手工卷制法上突破。反反复复,他尝试了无数种组织烟叶的手法,上百次裹茄套的方式,最终和同伴们合力,创造了一套长城雪茄自有的卷制手法,解决了烟灰“内陷”的问题。

2008年,汶川地震中的长城雪茄厂受损严重。天摇地动中,刘长勇与工友们平安撤离车间。可他的心,始终牵挂着车间里一箱箱已经卷制好的雪茄。抢在余震来临的间歇期,刘长勇带领工友们一箱箱手提肩扛,将这批雪茄安全转移出来。尽管救出了这批雪茄,但工厂仍然面临着严峻的生产困境。刘长勇和全厂所有职工一起,不分昼夜,坚守在工厂,为恢复生产做准备。

2008年6月3日,工厂手工雪茄恢复正常生产,并提前一周完成恢复生产的任务要求。经此一难,刘长勇更加清晰地认识到了自己的道路,为了中国雪茄,为了长城雪茄的崛起而努力。

青出于蓝,开宗立派

为了雪茄,刘长勇一直在攀登更高的山峰。

2010年,长城雪茄正计划着做一件惊动国产雪茄界的大事——工厂要完全复原毛主席当年吸食的2号雪茄。

根据描述,毛主席当年的雪茄,有一个区别于全球任何一款雪茄的重要特点:两头不能封口,形状稍显小巧均匀,重点突出雪茄的纯正香味,进入口腔后很圆润,回口还有余味。配方是一方面,而这卷制全凭一双手,要去组合烟叶、拿捏重量、打造外形。此时的刘长勇,已经成为这支卷制队伍里的佼佼者,初期的成型工作,理所当然落在了以他为代表的优秀卷制工身上。要想做到一切如旧,除了需要卓越的技巧,更需要的是一份发自内心的热爱。有了这份***的支撑,刘长勇研究了整整半年,每一束烟叶怎么搭配、每一步裹制要如何进行、开口两端如何处理?他最终将他人口中叙述的形状、吃味都变成现实。

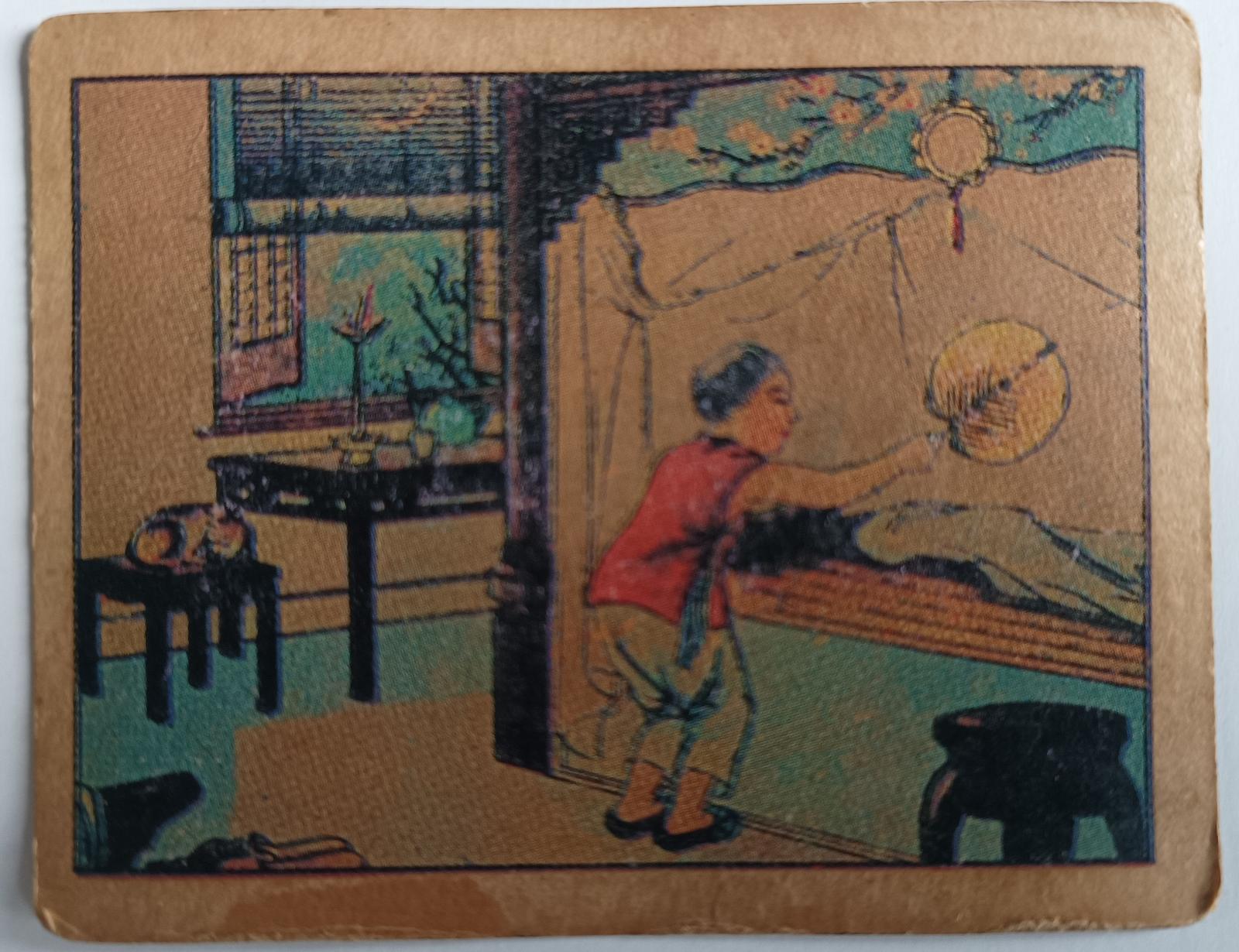

大师刘长勇卷制雪茄

2013年,海南举办首届雪茄文化旅游节。包括长城雪茄厂在内,全国四大雪茄厂派出雪茄卷制代表,现场切磋、一决高下。刘长勇凭借一身精湛的卷制技艺,从内部脱颖而出,与师妹李秋月代表“长城”雪茄,“出征”海南。在雪茄卷制交流比赛中,刘长勇获得“最佳外表奖”。这个奖项对于一名手工雪茄卷制师来说,不吝于最大的肯定。

对于刘长勇这样“专注、专业、钻研”的完美主义者来说,品质永远是第一位。凭借着多年的卷制经验,以及对每一支雪茄近乎苛刻的细节要求。

从刘长勇手中卷制出来的雪茄,自然更加完美。2016年,刘长勇拜“132小组”成员刘宗贵为师,成为“132小组”嫡传弟子。他充分挖掘老一辈的发酵技术与卷制处理工艺,并结合自己的卷制经验。刘长勇开创了雪茄内胚卷制及上茄帽的独特卷制方法,拥有“多束重叠卷制法”与“内置填充收头法”两项创新卷制技艺。作为中国雪茄第一大炮手、“长派”创始人,除了擅长粗壮雪茄的卷制外,“金字塔”“蛇形”“双鱼雷”等异形雪茄也是他的擅长类型。

在刘长勇手中,雪茄不再是冷冰冰的产品,而仿佛一个跃动的精灵。从古代跳动到现代,传承与创新并蓄,工作与艺术并容。在他的心中,“长城”雪茄必将代表中国雪茄走向世界更高的舞台。

刘长勇,“长派”创始人,“中国雪茄第一大炮手”

加西亚烟草厂的半个世纪

这篇文章2019年5月份刊发于CA杂志,作者Gregory Mottola 。从时效性来说,这是一篇旧闻,但是就内容来说,这是一篇值得向国内读者推荐阅读的文章。译者用了两天的时间翻译出来,供大家参考。

这是位于多米尼加***国罗马拉市( La Romana)的坎普之家度假村酒店(Casa de Campo resort )附近的一座雪茄厂,叫做加西亚烟草厂(Tabacalera de Garcia)。这是多米尼加的最大的雪茄厂,也可能是世界上最大的雪茄厂。雪茄厂并没有特别的建筑风格,外观看起来和在美国的工业园里的任何一座建筑物一样。如果不是看见了路标,你根本不知道自己正站在世界上最重要的雪茄运作机构的门外。

哈维尔·埃尔穆德西(Javier Elmudesi)是工厂的行政事务的主管,他正在监督一些工人在水泥人行道附近挖埋在地下的水管,从烟草库存到水管维修,都归他管。一场小地震损坏了地下的水管,我们发现工厂内的供水压力不足,我们就知道肯定是水管裂了。

埃尔穆德西瞥了一眼从炎热的早晨就开始在工作的挖掘机,继续前进,绕到建筑物的侧面一个不起眼的入口。这是这栋楼的正面吗?因为缺乏设计感,我们很难分辨出建筑物的正面到底是哪一面。埃尔穆德西并没有觉得加西亚烟草厂这个建筑物应该进入到《建筑学文摘》杂志里,他只关心像蒙特、罗密欧与朱丽叶(都是非古版本)这样的传奇品牌今天是否像以前那样辉煌。

埃尔穆德西穿过建筑物的走廊,走廊的墙壁上挂着管理人员的照片,其中包括他。以任何标准来看,埃尔穆德西都是一个大高个,梳着油滑的大背头,脸上的表情瞬间可以从轻松变成严肃。他走进另外一个门,进门前分开那些透明的悬挂着不碰到地的乙烯塑料带。在一些步入式冷冻室你可能会看见这样的透明带。眼下这些塑料带因多年接触库存的烟叶而发黄。准确一些说是50年。今年是加西亚烟草厂成立50周年的日子。50年的时间,它已经成长为多米尼加最大的高档雪茄工厂。

工厂的空气里充满着陈年烟草的气味。如果你从未闻过这种味道,这是一种甜味,介于蜂蜜和葡萄干之间,你的每一次呼吸都充满了植物和泥土的原始韵味。这家工厂每年生产的手工雪茄大概在3500万支,放眼看过去,操作台依次延伸过去。这里也生产机制雪茄,每天24小时不间断的生产。这里每年还可以生产10亿支大众市场雪茄,大多数是Backwoods品牌。手工雪茄里,大概有2000万支是蒙特、罗密欧与朱丽叶。在这里生产的其他手工雪茄品牌包括乌普曼、拉纳尼亚(Por Larrañaga)、唐·迭戈(Don Diego)、唯佳(VegaFina)、亨利·克莱(Henry Clay)。每年多米尼加出口到美国的雪茄中,有接近30%的雪茄是在这家工厂生产的。

生产那么多雪茄,需要一支数量庞大、运营管理有序的队伍。加西亚烟草厂有5000名员工,其中900人负责卷制雪茄。900人中有400人负责卷制茄芯,还有500人专职卷茄衣。加西亚烟草厂还有大量的优质烟叶库存,价值1.5亿美元的烟叶。绝大多数库存是多米尼加烟叶,还有很多来自厄瓜多尔、墨西哥、喀麦隆、印尼、尼加拉瓜、美国。这里是名副其实的烟草联合国。这家烟草厂同时还是隶属于帝国烟草公司的美国烟草公司(Tabacalera USA)的雪茄生产基地。

美国烟草公司首席执行官哈维尔·埃斯塔德斯(Javier Estades)说,加西亚烟草厂融合了新旧两个雪茄世界的优势。一方面,它保留了手工生产优质雪茄的所有传统手法,另一方面,它结合现代工艺技术,确保我们能够生产出最高品质的雪茄。我们库存了大量的优质烟叶,这样我们可以灵活的对烟叶进行陈化。

埃斯塔德斯是西班牙人,金色头发,身体不胖,早在2011年就开始负责美国公司的业务。在他的指导下,公司对烟叶的库存和烟叶混合调配有了显著的改变,发布了好几款高评分雪茄。如果说他的愿望,那就是和员工一起工作。

他认为,重视职能部门,不如更重视团队来的实在。在雪茄行业,研发新雪茄需要最高水平的知识,需要工作***和奉献精神。我们在每个工作领域都坚持使用最优秀的专家。要生产出优秀的雪茄,必须有能力了解成年人的需求,然后与能够实现这个目标的专家合作。

工厂的另外一个熟面孔是美国烟草公司的产品能力负责人拉斐尔·诺达尔(Rafael Nodal),黑头发,戴着眼睛,他的任务是为公司研发新的烟叶混合,很多作品都是在加西亚烟草厂完成的。值得一提的是,老化室(Aging Room)雪茄品牌是诺达尔创立的,他算是品牌的共同所有人。

诺达尔说,和加西亚烟草厂的这批大师级团队合作是我职业生涯的重要印记,加西亚烟草厂在优质雪茄的历史上占据了重要地位,凭借其庞大的有特色的烟草库存创造了很多经典的雪茄。

蒙特和罗密欧已经成为加西亚烟草厂生产的旗舰产品品牌,现在产品线也很丰富。之前不是这样,1969年烟厂刚开业的时候,主要采用当时非常流行的康涅狄格的阴翳叶作为茄衣,生产的雪茄也是偏温和口味的。

该工厂由海湾西部工业公司(Gulf and Western Industries Inc.)通过其子公司统一雪茄公司(C***olidated Cigar Corp)来控制,统一雪茄公司后来改名为阿塔迪斯烟草公司。

海湾西部工业公司曾经是一家大型企业集团,在多米尼加***国有制糖业务,在罗马拉市经营坎普之家度假村酒店,还拥有著名的电影制片厂派拉蒙影业(Paramount Pictures)。虽然旗下已经有众多的蓝筹企业,但是该公司还在多米尼加***国有大量实业投资。

加西亚烟草厂在1972年生产第一个手工品牌雪茄,包括“国王的表弟”(Primo del Rey),几年后开始生产乌普曼、拉纳尼亚。在1970年代,那时候多米尼加还不算是雪茄生产大国,加西亚烟草厂每年只能生产出50万支雪茄。

加西亚烟草厂生产的雪茄品牌的历史反映出财阀的收购和合并活动。1980年代,海湾西部工业公司希望脱离糖业和烟草的业务,退出多米尼加***国的经营。在1983年以1.2亿美元的价格将子公司统一雪茄公司以及加西亚烟草厂卖给了公司内部的高级管理人员。

第二年,大富翁罗恩·佩雷尔曼(Ron Perelman)以1.18亿美元的价格从管理团队手里收购了统一雪茄公司。之后,该公司被反复交易。1988年,一个管理团队以1.38亿美元的价格从佩雷尔曼手里收购了统一雪茄公司。1993年,佩雷尔曼以1.88亿美元的价格又将公司购回。1999年,佩雷尔曼以7.33亿美元的价格将公司卖给了法国烟草巨头SEITA,SEITA随后与西班牙烟草公司,成立了阿塔迪斯公司(Altadis S.A),然后将统一雪茄公司更名为阿塔迪斯美国公司(Altadis U.S.A)。

阿塔迪斯以及子公司加西亚烟草公司在2007年7月份,被英国烟草巨头帝国烟草公司以162亿欧元,折合224亿美元的价格收购。这个交易让帝国烟草公司处于一个很有意思的地位,因为阿塔迪斯公司还拥有古巴烟草垄断销售商哈伯纳斯公司的一半股权,收购了阿塔迪斯公司意味着帝国烟草将同时涉足古巴雪茄和非古雪茄两大块市场。

1984年开始,加西亚烟草厂开始生产蒙特雪茄,在阿塔迪斯公司创建后,开始生产罗密欧与朱丽叶雪茄。

工厂的每个区域都有自己的作业生态,每个员工都扮演着重要的角色。在分拣室(sorting room),妇女们悄无声息的将烟叶根据颜色、大小分开,每一片叶子都有归属的分类,整整齐齐的堆在一起。

与此形成对比的是调节室(conditioning room),这是一间潮湿的房间,烟草蓬松的堆积在一起。在这里,工人们会打开已经发酵多年的烟叶包裹,一次掏出一把烟叶,通过发出嘶嘶声的雾气喷头,让烟叶恢复活力。

烟叶的任何阶段的瑕疵都会在最终产品中显现出来。生产线上的第一支雪茄的质量必须保持和第100万支雪茄一致。对于手工产品来说,说起来容易做起来难。保持产品的质量稳定性,是加西亚烟草厂五十年来的关键词。

埃尔穆德西从工作台上拿起一支粗壮的雪茄,这款雪茄的环径至少是60环径粗,也可能是70。他说:这些年过来,工厂的很多工作变得更有效率了。工作流程没有太多改变,但是生产的雪茄环径有变化。现在生产的很多雪茄都是浓郁口味类型的,而且也比以前要粗的多。十年前,我们可能只生产一两款60环径粗的雪茄,如今,我们会生产很多款。

工厂的卷烟师每天有最低工作量要求。你可以从他们对待工作的严肃性来分辨他们的注意力是否集中。工作的激励措施很好,每个卷烟师有基本工资,如果生产出超过基本工作量的雪茄,他们会拿到更多的奖励。

加西亚烟草厂的声誉和品牌的重任不仅仅在埃尔穆德西的肩膀上,他还有一个管理精英团队,他们熟悉雪茄和烟草的生产***工艺,专业知识渊博,被称为大师级的团队(Grupo de Maestros)。

维克多·阿维拉(Victor Avila)在加西亚烟草厂工作了45年,内斯特·罗德里格斯(Nestor Rodriguez)工作了40年,卡洛斯·特拉维索(Carlos Travieso)工作了45年,佩德罗·文图拉(Pedro Ventura)工作了22年,文图拉还是优质手工雪茄业务的负责人。埃尔穆德西本人在烟草厂工作了25年。

埃尔穆德西和文图拉都有共同的上级,他们都要向工厂的经理雷吉娜·沃尔格拉姆(Regine Wolfgramm)博士汇报工作。而沃尔格拉姆要向加西亚烟草厂的***部门汇报。在公司的管理架构里,每个管理者都有一个上级。

工厂的另外一个核心人物是亚瑟敏·奥宗库尔(Yasemin Ozoncul),她是雪茄产品开发负责人,之前在帝国烟草公司工作了十几年,2017年加入加西亚烟草厂。

在管理团队的共同努力下,这些年加西亚烟草厂持续生产核心产品线,多年以来以口味温和的雪茄为主。比如罗密欧与朱丽叶1875是工厂的主要产品,口味和特点上都有多米尼加雪茄的特点。采用印尼的茄衣,茄芯和茄套都是多米尼加烟叶。这个品牌的目标定位是中等到浓郁口味。但是随着业务的发展和新的管理者加入,这些品牌的产品线已经发展壮大,为那些口味浓郁的雪茄客提供了更多新的选择。

以罗密欧与朱丽叶为例,有一款浓郁罗密欧的金字塔型号被CA杂志评为2012年度的第三名,就是应市场对口感复杂和强劲的雪茄的需求而生的。

蒙特品牌也是一样,既有口味柔和的、传统的产品线,比如经典系列、白色系列。也有后来研发的口味强劲的、时尚的系列,比如蒙特的蒙特(Monte by Montecristo),用的是厄瓜多尔种植的古巴种子烟叶,茄芯是多米尼加烟叶,茄套是多米尼加和尼加拉瓜的混合烟叶。其中贾科波2号被CA杂志评为2014年的第9名。

工厂的研发团队有时候会发布限量版雪茄,称为Private Batch。最新发布的限量版是一款名为“纯多米尼加”(Dominican puro)的雪茄,据说烟叶发酵了十年。2018年的夏季,工厂还推出了一款乌普曼的新款雪茄,名为乌普曼的大师团队康涅狄格(the H. Upmann Grupo de Maestros Connecticut ),是丘吉尔型号,盲评得分89分。

那么,公司将会如何庆祝加西亚烟草厂的50岁生日呢?当然,会发行纪念版雪茄。就是蒙特50周年(Montecristo Cincuenta)。有两个尺寸。10支一盒的公牛,以及100支一盒的盒压式金字塔2号。雪茄盒是法国的高端配饰***商艾迪布尔(Elie Bleu)公司设计的,雪茄盒的售价是1万美元,当然,雪茄盒本身的成本比较昂贵,占据了大部分成本。

走完工厂如迷宫一样的走廊,埃尔穆德西再次回到生产车间的走廊。他走到一个工作台前,从桌上拿起卷制好的雪茄仔细查看,这支很可能是蒙特或者罗密欧。

他很满意的告诉我,你知道,我们这里有超过300个工人在这家工厂工作超过了20年。

一个年轻的卷烟师,一直在低头工作,好像没有看见埃尔穆德西一样。埃尔穆德西将雪茄放回桌上,轻轻的将手放在女卷烟师的肩膀上,赞许的拍了一下,然后走向下一张工作台。女卷烟师头都没有抬,微微一笑,接着将刚卷制完的另外一支雪茄放在工作台的顶部。一天快要结束了,还有一些雪茄要卷。(完)

卷烟营销那些事——工匠与大师

前两天与一位阁友聊天,他突然说了一个观点激发了我的兴趣。他问我,为什么烟草行业产品设计的大师层出不穷,但却很少听说“大师级营销员”?审视自己平日里发表的各种卷烟营销方面的文章似乎还真的没有认真讨论过“客户经理”这个岗位的定位问题,似乎大家都认可了表面上我们是为零售客户提供服务的“营销人员”这个最简单的定义。借助这位阁友的问题,我们不禁要思考以下三个问题:营销人员究竟应该是工匠还是大师?营销人员是否只能成为工匠不能成为大师?营销人员有没有必要一部分人成为工匠,一部分人成为大师?

阁友:阁主,我有一个发现,会设计产品的大师层出不穷,但是大师级的营销员却凤毛麟角,很多品牌都是出道既是巅峰, 卖着卖着就变成滞销品卖不动了。

李雷:这个话题给了我灵感,我高度认可。

卷烟营销市场化改革进入到了深水区,有很多基础性、创新性、技术性、课题性的工作都纳入了行业高质量发展的范畴当中。但是,很少有人去思考一线营销队伍的未来究竟应该如何定位与发展。职能转型似乎成为客户经理、市场经理工作职责改革的代名词,怎么转?朝哪转?转什么?为什么转?是不是一直转?这些问题也许只能从上级文件和网建先进经验中窥见一斑,回到一线工作实际之后才发现很多人干的工作依然是十年如一日没有任何变化。

阁友:产品卖不好究竟是市场因素多一些还是人为因素多一些?

李雷:产品用产品力说话,服务同样也要用“服务力”体现。

很多人都会说,烟草行业的一线营销人员不需要“工匠”,也不需要“大师”,都是基本的客户服务、市场营销、品牌培育工作没必要搞得那么复杂。阁主却认为,阁友的一席话却很有可能打开另一种思考的维度。为什么一线营销人员不能追求成为“工匠”或“大师”呢?当我们被上级要求既要完成销售任务和目标,又要在工作中搞各种创新课题,QC项目的时候,我们似乎把疲于奔命当做了常态。其实,很多地方之所以创新搞得好就是因为在一线岗位上有很多具备“工匠”精神的人,他们认真思考问题、认真摸索方法、认真聚焦创新,他们把解决每一个日常工作中的“痛点”作为改进工作效率的动力,这样的客户经理就是----“工匠”。

阁友:营销工作就好比孩子教育,小时候很乖,长着长着就突然叛逆了,就不好管了。其实大多数情况不是孩子出了问题,是家长的教育方式不当造成的。

阁主:没错,当我们一直围绕着“目标、目标、目标”,“任务、任务、任务”,“计划、计划、计划”开展各种营销工作就会发现营销工作好像就是长不大的孩子一样。

现在的营销工作是求新、求变的新时期,很多原有的工作方式和工作流程已经无法适应高质量发展的要求,也无法支撑工商企业市场化改革的需要,更加无法面对未来卷烟市场面临的实际性问题。计划年年涨,任务年年增,目标时时变,好像只有工作方式总是一成不变。我们习惯了用“管理者思维”来对待卷烟零售客户,我们习惯了用“这样做是为了你好”来要求客户配合,我们习惯了用层层分解任务的方式来增加各种社会库存。但是,我们什么时候才能真正把“站在客户的立场上思考”变为习惯?我们什么时候才能让所有卷烟品牌在我们手中都成为“热销产品”?我们什么时候才能清醒地认识到评价一线人员的工作并不只有“考核”一种方式?

阁友:营销队伍的职能转型和队伍建设问题年年提,但是几乎没有感觉到有什么根本性的变化。

阁主:现在的改革往往只是聚焦到部门的增设和新岗位的设立,但是很少有人去思考培养营销人员专业化的同时应该去主动打造和挖掘“工匠”和“大师”人才。

“大师”重要吗?每个行业似乎都有把顶尖的从业者称为“大师”的习惯,特别是服务业和生产***业。做饭最好的厨子被称为大师,最好的奢侈品箱包设计师被称为大师,豪车的最大营销噱头就是“大师设计”,几乎很多行业的顶尖人才都被称为大师。烟草行业在雪茄烟卷制方面也有“大师级”的说法,只是我们很少思考一线营销人员是否也有“营销大师”被埋没在茫茫人海当中。也许对于现阶段的卷烟营销工作来说,大师似乎没有必要,但未来未必不需要。

应该培养“大师”吗?答案显然是----应该!理由有三:第一,顶尖的营销人员能够为其他人树立良好的榜样,而且也会成为未来市场化改革的“先锋官”。当卷烟营销进入到“买方市场”的时候,谁能把那些动销慢的卷烟品牌推荐出去,谁能更好地帮助零售客户持续盈利,谁能真正成为卷烟产品的“营销精英”成为未来评价营销人员的重要指标。

第二,卷烟需求迟早会迎来逐步下降的那一天,当我们没有办法把销量和结构双提升作为税利的主要来源时,更加需要营销人员当中能有人先跳出现有的舒适圈,拓宽营销思路、打开营销壁垒、创新营销模式、丰富营销手段,为卷烟寻找更多的消费增长点。

第三,新兴消费群体的需求满足也需要我们去主动、人为造“大师”。年轻一代的消费者并不相信所谓约定俗成的品牌,他们更认可圈层、群体认知,他们更容易追捧“大师推荐”,他们更偏向于接受潮流而非说教。卷烟营销之所以要主动“造大师”,就是要把意见领袖从消费者层面延伸到营销层面,与其被动接受社会意见领袖的选择,还不如主动出击来引导和打造中国烟草需要的意见领袖。

卷烟作为一种快消品正在经历“消费变革”,市场正在发生潜移默化的改变,消费者的构成和选择也在随之改变。十年前你可以凭借“华溪楼王”来实现量的增长和利的提升,十年后你应该凭借“工匠与大师”实现卷烟产品和营销模式的华丽转身,当匠心之作和大师精选深入消费者的内心时,卷烟就如同酱香拿铁一样具有足够的噱头和美好的未来。

发表评论