杂货店里故事多

凌晨***,手机设定的闹钟把熟睡中的刘美叫醒。起床洗漱完毕,刘美来到店门口等着送菜车。车子来后,她麻利地卸货,然后把送来的蔬菜分类、剔除外叶、清洗,做好出摊卖菜的准备。

今年42岁的刘美,家住云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县冷水沟四队,算起来,她卖菜已有二十多年。

刘美卖菜从不缺斤少两,所以菜摊的生意一直不错。凭着诚信经营,虽本小利薄,但一年到头也能赚几万元,支撑一家人的吃穿家用问题不大。

刘美的店铺门口就是菜摊子。摄/常入兮

2020年,由于卫生环境问题,刘美将菜摊从原来热闹的老农贸市场,搬到了位置稍偏的新农贸市场。因新农贸市场的客流量还没起来,刚搬摊位那阵子,刘美的菜摊鲜有人光顾,有时半天卖不出几斤菜。月底一算账,除去租菜摊的租金后盈利不多,一家人的生活有些捉襟见肘。那段时间,刘美的小儿子处于青春叛逆期,心思没怎么放在学习上,还惹了不少事。

刘美的丈夫会做水泥活计,此前跟着工程队干。后来工程队接到的项目不多,干三天闲五天,收入不稳定。家庭经济遇到了困难,加之孩子没少让人操心,这让刘美有些身心疲惫。

“钱可以想法子赚,但孩子的学业不能耽搁。”在和丈夫商量后,刘美向学校请了假,将小儿子领回家,凌晨跟着她理菜,天亮了又让他跟着丈夫去工地打下手。

刘美这一体验生活不易的决定很快见到了效果:一个星期过后,小儿子低着头向父母“请求”让他返校念书,并保证不再调皮,刘美这才松了口气。

儿子的醒悟也让刘美也打起精神,在新农贸市场里租了间铺面,在继续卖菜的同时卖些杂货,拓宽收入渠道。虽然卖了20多年的菜,但如何经营好新增的业态,刘美心里没底,也没有经验,开店初期,生意还是上不去。

河口县烟草***局的片区客户经理在走访市场时了解到刘美遇到的困难后,调整了经营指导策略,一方面建议她合理备货,缩短订货资金的周转时间,另一方面在提升店面形象上下功夫,在继续做好诚信经营的基础上以清爽整洁货品陈列吸引新顾客,留住老顾客。

照着客户经理的建议,杂货店的生意有了明显起色,悬在刘美心里的那块“石头”落了地。

销售杂货稳住了小店的生意,刘美把更多的时间和精力放到蔬菜进货上。凭着多年卖菜总结的经验,什么种类的菜好吃,在哪个季节口感最佳,她都认真考量。由于进货量大,菜品质量不错,附近乡镇的几个商贩也会找她批发蔬菜。

刘美在店里整理货品。摄/常入兮

通过微信下单、送货上门的方式打破距离限制,搬店前的不少老顾客也逐渐回来了,还可以帮忙清洗、削皮,打包好的净菜可直接烹饪食用。一些小年轻不怎么会做菜,只要问起,刘美都会向他们传授做菜的经验,如此一来,小店的生意越做越好。

去年年底,刘美拿出开店挣到的钱贷款买了一辆新能源小汽车给丈夫跑出租。经济回暖,到河口旅游、经商的人日渐多了起来,跑出租虽然辛苦,但也能挣到钱,一家人对未来日子,有了更多期许。

小店“老物件” 传播“新力量”

因为经济社会的飞速发展,一些老物件在日常生活中逐渐消失,成为了人们心中永久的记忆。但云南陆良市民季自萍和丈夫保满良醉心于老物件收藏24年,将这些珍贵的记忆保存了起来。

自萍两口子经营着一家特别的百货店,用“百货”还不足以概括店内物品的数量,说是“万货”更为贴切。因为除了售卖日用品外,店里还陈列着三万多件充满时代印记的老物件。

走进这间琳琅满目的百货店,仿佛置身于一个民间艺术博物馆,让人仿佛有一种时空穿越的错觉,激起了无数人的童年回忆和时代的涟漪。

藏室展示的老物件。高斯源摄

为什么会收藏老物件?这源自一个小小的契机。1999年,这家百货店刚开业的时候,一些老百姓偶尔会拿家里一些值钱的老物件来换商品,季自萍不好拒绝只好收下。一开始,季自萍觉得这些老物件如果丢了就再也没了,很太可惜,仅仅想要把它们保存起来。随着保存的物品越来越多,夫妻俩逐渐对老物件愈发地感兴趣起来,他们喜欢去挖掘这些物件背后的故事和文化,并且一有空就会到农村老屋去转,主动去搜罗一些老物件进行收藏。

一个旧搪瓷口缸、一本旧挂历、一把旧农具,这些都是别人眼中的“破烂”,却是他们眼中的宝贝。夫妻俩可以因为得到了一本旧书而兴奋不已,也会因为错过了一张小小的邮票而懊悔不已。渐渐地,他们好像因为这一共同爱好。“一些东西看似普通,但代表着一个时代的记忆,它们见证了国家发生的日新月异的变化。”季自萍说道。

随着收藏数量的增多,眼看着家里堆积如山,夫妻两决定就在家成立一个收藏馆,分门别类地向大众展示这些藏品,充分发挥它们的独特价值,向社会公众提供一个免费参观学习、追忆历史文化宣传阵地。

藏室展示的老物件。高斯源摄

搜集和收纳老物件的过程,是个苦活、累活,也是个脏活,要想对外公开展览,也不是件容易事,几万件藏品的搬运、分类、卫生工作,需要花费大量的时间和精力。季自萍夫妇不怕脏不怕累,经过多次的位置调整,终于把展览区域定为红色藏品区域、***史和地方志类书刊区域、老票据、票证区域、家庭生活区域和农耕用具区域。

由于藏品数量多、历史文化底蕴深厚,藏室也成为了陆良县“学史用志示范点”“***史学习教育体验教学点”。每每有人到其店内参观时,季自萍或丈夫都充当免费讲解员,认真介绍每一件物品的名称、用途、使用年代等,让“90”后及“00后切身感受社会的变革,教育引导他们珍惜来之不易的生活。

各类藏品分类展示存放。高斯源摄

2020年,抓住烟草部门发展现代终端工作契机,夫妻两对小店进行了升级改造,开展铺面文化特色内涵提升行动。此外,他们实行了全商品扫码、全店铺管理,全渠道支付的经营模式,销售收入进一步提升。

每当有人问:“如果这些收藏品升值了,你们会舍得将它们出售吗?”夫妻俩坚决地摇头,因为他们深知这些物件不是商品,它们背后的故事、文化和价值,绝不是用金钱能够衡量的。

罗支赶的“解忧百货店”

走进云南省澜沧拉祜族自治县发展河哈尼族乡黑山村罗支赶经营的百货店,各种日用品和副食品,整整齐齐排列在货架上,而且品种齐全。一个小小的门店,不但为黑山村的村民提供了便利,而且也为罗支赶一家带来了可观的经济收入。

“老罗,这次又进这么多货呢,你这里的销量都快赶上县城里的小百货店了。”送货员笑着与罗支赶打招呼。

罗支赶说:“我这里主要是服务乡亲们,他们需要什么,我就进什么,方便大家。”他憨厚的脸上挂着浓浓的笑意,一边回应一边整理着货架上的商品。他接着补充说:“小店不仅仅是家里经济来源的支柱,对于我来说更是一份一起成长的事业。”

回想起开店之初,罗支赶的第二个孩子刚出生不久,老大在乡上念小学,***嗷嗷待哺,还有年迈的岳父岳母需要照顾,妻子的身体状况也不适宜过度操劳,因此沉重的生活担子就全落在罗支赶一人的肩上了。担子虽然沉重,却没有压垮这个坚毅的爱伲族汉子。他注意到,黑山村的村民居住相对集中,但村子里却没有百货店,只有人偶尔卖一些零食,生活极不方便。于是,他与妻子盘算之后,决定开一家百货店,一来可以方便村民,二来可以拓宽家里的经济来源。

罗支赶回忆说,刚起步那段时间挺艰难的,要定期偿还开店的欠款,压力真不小,后来经过不断打拼,小店渐渐有了起色。

罗支赶向顾客介绍商品(白姝然 摄)

2021年,澜沧烟草***局开始推进第二批现代终端建设,罗支赶抓住这个难得的机遇,第一个报名参与,进一步扩大了经营场所,并投入1.2万余元重新打造了商品陈列柜台,配备了终端扫码支付系统,采购了新货架,各类商品摆设井井有条,使小店充满了现代气息,有效提升了店面形象。

如今,罗支赶的小店既是黑山村唯一一家现代终端店,也是“和谐之家”小组活动的聚散点,对全村起到了较好的示范引领作用。他说:“这几年来,百货店的盈利很不错,孩子的教育和一家人的生活都不用愁,日子过得越来越红火了。”

大山深处彝村产业兴

冬闲人不闲。云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市西三镇法依哨村千亩连片农地里,几台履带式推土机隆隆作响开展土地整理作业,推土机驶过的区域,高低不平的地块变得平整。

这片千亩连片农地为法依哨村的“粮烟协同”区域,一条柏油路省道从中穿过,交通便利。这片地,头年种烤烟,小春种大麦或小麦,次年大春种玉米,粮食和经济作物互补,“钱袋子”“米袋子”同时兼顾。

法依哨村“粮烟协同”轮作区。马丽菊 摄

近年来,伴随着农村农业结构的深刻调整,法依哨村多元化发展的劲头不足,一些村民只满足于种好一亩三分地,对新事物的接受度不高,全村总体经济水平再向上进一步遇到了困难。

2022年,西三镇烟农合作社在弥勒市烟草***局的支持下,依托相关补贴政策,在法依村流转了1200多亩土地,这片土地,正是眼下正在实施土地整理作业的地块。

土地流转后实施破埂作业,化零为整,大型农机具具备连续作业的条件。“合作社支付给乡亲们的土地流转金为第一年每亩1200元,此后每年每亩上浮50元。我们向合作社返租,种烤烟这季每亩1000元。”依哨村职业烟农昂凌算过一笔账,实施土地流转后,每亩烤烟的生产成本至少降低了300元。

法依哨村千亩连片地土地平整作业。马丽菊 摄

除了忙地里的活计,昂凌还在村里开了一间小杂货店,小杂货店就在他家2年前新建的二层小楼临近的一面。腊月里,小店的营收能有2000多元,平日里,每月也有1000多元收入。

昂凌在小店里整理货品。马丽菊 摄

彼时,为了引导部分持老观念的村民转变思想,法依哨村小组***支部书记王文英和村干部们没少做工作。一番努力下,在计划的时间内,法依哨村完成了土地流转工作。

古树苍劲,青山如黛,麦田吐绿……深冬晴日,法依哨村小组,宛如一幅写意山水画。

王文英的家就在村口,这是一幢白墙青檐的砖混结构二层小楼,走进院子,一道连续拱形的砖砌围墙上方,摆满了一溜金黄色的干玉米棒,很是好看。

围墙上镶嵌了3个小汽车用的旧轮胎,轮胎下沿内装着泥土,上面种着花草,十分别致。“这是我老公照着在网上找的资料图,自己动手建的。”到访者对围墙精美的造型赞不绝口,王文英见状,有些不好意思地说道。

法依哨村是一个彝族聚居村,全村200多户村民中,目前有80多户种植烤烟。前些年,该村在弥勒市烟草***局的帮助下,修建了水池管网工程和上百口地边小水窖,有效解决了常年缺乏生产用水的困难,依托这些基础设施,村里发展起了“烤烟 粮、油作物 蔬菜”的多元化产业,2022年时,全村户均年收入就超过了6万元。

基础牢,增收稳。去年法依哨村种植小铁头白菜100亩、西葫芦瓜30多亩,两样加起来总的毛收入达120万元。此外,在当地政府部门的帮助下,村里还引入了一家农业公司,以订单生产的方式种植灯盏花100余亩,产量稳定后,年产值达60万元以上,将直接带动村民们增收20万元。

奋斗点燃希望的光芒

“妈妈,我睡觉再也不用顶着碗了。”十一岁的姚欣彤开心的说道。

看着女儿奔跑在新房子里,脸上扬起的灿烂笑容,许青青一丝酸楚涌上心头,多年的奋斗场景如同幻灯片一样在他的脑海里播放着……

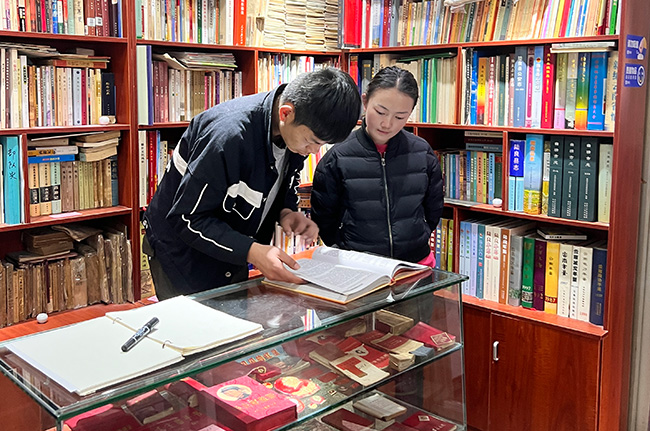

图为许青青与老公在新开的店铺中

奋斗 用勤劳实现梦想

十三年前,许青青和姚霁在40平米出租屋里结婚了,房子是一间建于70年代的老平房,墙壁四处潮湿,地面坑洼不平,虽然条件不是优渥,但好歹还有一间杂货店,生活总还过得去。

两年后,姚欣彤出生了,许青青在杂货店里支起婴儿床,一边照顾孩子,一边与老公打理着店铺。姚欣彤四岁那年夏晚,突降暴雨,出租屋里到处漏雨,雨水一滴滴地滴在姚欣彤脸上,懂事的姚欣彤拿起一个大碗放在身上,就这么顶了一晚。早上醒来,许青青看到熟睡的女儿,双手还死死捧着盛满水的碗,眼泪夺眶而出,她暗暗发誓一定要有属于自己的房子,一定要给女儿最美的公主房。之后,许青青和她老公白天一起打理着店铺。为了增加收入,晚上他俩分工,老公站店,许青青去闹市摆地摊,无论是炎炎夏日蚊虫叮咬,还是湿冷冬季寒风刺骨,她都坚持着,一想到未来漂亮的房子,她又充满干劲,不懈的努力为的就是心里的目标。

2019年许青青终于实现了她的梦想,购买了一套120平米的房子,望着宽敞的客厅,散满阳光的卧室,许青青开心地笑着,又一个目标在她心中呈现。

奋斗 用创新打造特色

杂货店经营一段时间后,许青青发现店里商品齐全,价格实惠,童叟无欺,可是每天的盈利只能维持日常开销,更别说高利润、高收入了,到底什么地方出了问题呢?百思不得其解之时,恰逢烟草行业终端建设,在得到烟草终端经理的分析后,许青青明白一个道理,商品种类分散,主打规格缺失,库存积压严重,一系列的问题是造成成本激增、资金流动缓慢的主要原因。

许青青根据烟草公司出具的经营指导书,决心更换店铺风格,清理出店铺内消费通道,增添现代化传媒设备,区别传统店铺,走精品化、定制型的特色路线。突出整店卷烟销售、酒类经营、名茶品鉴,放弃之前低利润日杂商品,设立专柜展示卷烟特色主题陈列,特制斜角红酒展示柜,配以光亮效果,突显高端。利用店铺特有造型,设立吊柜名茶展示区,主营安吉白茶、黄山毛峰等名茶品牌。

店铺改造完成之后,许青青发现来店消费群体素质明显提升,消费档次也由中档向高端转变,同时,许青青不断转变经营思路,主动添加消费者联系方式,不断挖掘消费群体潜力,建立消费分群管理模式,让每一个消费者通过不断裂变,带来更多的消费者上门仅仅用了半年,投资改造的五万元就收回成本。看着蒸蒸日上的生意,许青青从心里乐开了花,又一个人生目标在她的脑海里形成。

奋斗 用爱心铸就品牌

奋斗让许青青生意越做越好,可她并没有忘记是安定的社会环境,是人们的信任帮助,她才能走到今天,所以,许青青用爱心回馈着社会、回赠着帮助过她的人。

时间来到2020年春节,新冠疫情肆虐全国,不走动、不聚集成为新年时尚,许青青主动联系楼上下的邻居,帮助大家免费送菜,解决大家吃菜难的问题,线上售卖店内商品,开启自媒体直播,一波自营社区团购操作下来,店里商品不仅销售一空,也让文子烟酒品牌在三山打响。同时,许青青还主动联系社区,在自己店铺里设立爱心口罩售卖站,让周边居民都能购买到价格低、质量好的医用口罩,用自己实际行动助力全民抗疫。

去年夏天,芜湖连降暴雨,各处圩堤告警,许青青闻“讯”而动,主动联系各家商户,以三山零售户的名义为抗洪部队捐赠爱心物资,并向受灾社区捐款。许青青用实际行动支援抗洪救灾,彰显了许青青在灾害面前的回馈社会与社会担当。

2020年文子烟酒在三山名声大噪,许青青看到商机,贷款六十万租下300多平的商铺,全力打造文子烟酒品牌连锁,新的店铺采用分类式选购,选用时下最流行矮体货架,建立烟草发展历史墙,设立中华酒文化展示区,形成一整套自有连锁店铺模式。

正如许青青常挂在嘴边的一句话“话说千遍不如做事一件,只有勇于创新、敢追目标,才能让生活过的更美好。”

腼腆的笑容下,深藏着不屈的精神。她是一个永不停步的女强人,她是家庭里永不言败的女主人,她是文子烟酒永不服输的老板娘。在竞争激烈的商场中,她就是有一股不用扬鞭自奋蹄的牛劲,有着一股勇往直前的闯劲。正是这股劲头不断激励着她与时俱进,不断开拓创新,不断点燃着美好希望的光芒。

发表评论