元阳哈尼梯田。董晓琳 摄

云南哈尼梯田被誉为全球十大最美梯田之一,成为中国第45处世界遗产。老虎嘴梯田五彩斑斓、如诗如画,是中外游客的向往之地。

绕山而行,拾级而上,云遮雾绕下的梯田,充分展示出她独特的魅力和不一般的美丽韵致。

2013年6月22日,对元阳哈尼梯田是一个里程碑的日子。在这一天,第37届世界遗产大会上,红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田被列入世界遗产名录。成为中国世界遗产家族第一个以民族命名、以农耕稻作文明为主题的活态文化遗产。

元阳哈尼梯田。图片来源新华网

从那一刻起,红河哈尼梯田在践行“绿水青山就是金山银山”实践中,依托世界文化遗产这一品牌,正确处理经济社会发展与文化遗产保护的关系,坚持梯田保护与群众增收、乡村振兴与脱贫攻坚、政府主导与群众参与、政府投入与社会投入并重,在遗产区产业发展、基础建设、生态环境、公共服务等方面加大投入力度,激发群众内生动力,拓宽农民增收渠道,更好地保护了哈尼梯田生态环境。

因为哀牢山特定的地形、气候等自然条件决定了元阳哈尼梯田必然成为最壮丽、独特的奇观。所以,早在清代的《临安志土司志》就曾记载了梯田农业的壮丽图景:“依山峦平旷处,开凿田园,层层相间,远望如画。”一直以来,红河哈尼梯田置身于哀牢天地间,融化在自然山水中,呈现出高山、流水、梯田、人家的农业生态景观,云海日出壮阔瑰丽,人与自然天人合一,春如翡翠秋如金的山水画卷。

元阳哈尼梯田。图片来源新华网

如此神奇壮丽的哈尼梯田,是哈尼人民勇于挑战自然,与天地共存、日月同辉的智慧之作。梯田实际已成为当地哈尼族物质生活、精神生活的源泉,是哈尼族力量信念的支撑。

哈尼族、彝族等少数民族历经1300多年,用他们的智慧和汗水,在哀牢山这片土地上雕琢出19万亩梯田,依山而下,大气磅礴。

当云海填满山谷,犹如波涛汹涌,向你奔来。而当云海开始散去,层层叠叠婀娜多姿,线条优美的梯田就慢慢褪去面纱,显露出来……

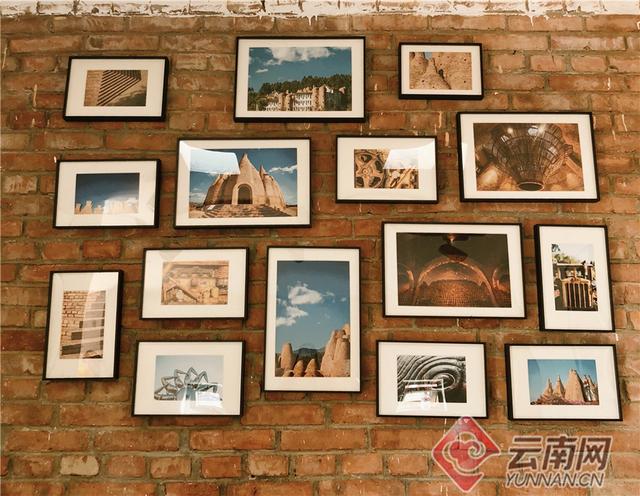

东风韵艺术小镇

东风韵艺术小镇。郭建丽 摄

云南有弥勒,弥勒有个“东风韵”。2014年,东风韵艺术小镇在红河州弥勒市建成,小镇内葡萄酒庄园、艺术家庄园、玫瑰庄园、百合庄园、森林公园、湖滨湿地、静谧溪谷、农副旅游产品加工基地等等错落有致,是一座以文化创意为主的特色小镇,美若隔世的地带,拥有浓厚的葡萄文化,优美的自然风光,兴盛的人文旅游,是云南边地不可多得的胜境之一。

东风韵艺术小镇。郭建丽 摄

走进东方韵,自然之韵更加浓烈,小镇内人工湖泊、木桥石路、蓝天白云、岱山群立,无不令人神清气爽。东风韵花田,也在蓝天白云的衬托之下,构成了一幅秀丽的画卷。东风韵小镇的地标性建筑万花筒艺术馆以当地特产的红砖为建筑材料,外观像酒瓶也像是熊熊燃烧的火焰,内部则结合了西方的穹顶与中式瓦窑,一经开放,就吸引了无数“文艺青年”打卡此地。

东风韵艺术小镇。郭建丽 摄

漫步小镇,风格迥然,由远及望,万花筒式的建筑风格,极具人文主义与现代主义色彩,抽象与具象的结合,展示着当地浓郁的红酒文化,好像亲朋好友欢聚一堂,酣畅啜饮,交相碰瓶,觥筹交错之间的景触,生动活泼。而它的内部构造不仅舒适时尚,又具有实用主义的气息。

东风韵艺术小镇。郭建丽 摄

东风韵艺术小镇。郭建丽 摄

随着城市发展的日新月异,弥勒已成为云南文化艺术的新据点。在东风韵,建筑能诉说故事,独具“自我”风格的建筑能彰显城市的文化底蕴。如果东风韵是一个展览馆,那么其建筑就是展览品。

碧色寨火车站

碧色寨火车站。郭建丽 摄

云南十八怪中有两怪:火车没有汽车快,铁路不通国内通国外,说的就是1920年全线通车的滇越铁路。而说到滇越铁路,就必须要到碧色寨火车站去看一看。这里渗透众多中国劳工的血汗,保留着法式铁路和建筑,也见证了一段历史。

碧色寨火车站。郭建丽 摄

碧色寨火车站距云南省红河哈尼族彝族自治州首府蒙自市区13公里,1909年,滇越铁路铺轨至此,建成车站,最初定名壁虱寨站。因此地依山面海(长桥海),景色宜人,故更名“碧色寨”。

1910年,滇越铁路全线竣工,碧色寨站成为滇越铁路的核心枢纽,是中国最古老的火车站之一。也被称为“中国最文艺的火车站”。它在一百年前以繁华著称,由于世界各地的商贾常聚,还曾得过“小香港”“小巴黎”的名头。电影《芳华》在这里取景后,更是成为打卡目的地。

1987年12月21日,碧色寨站公布为云南省重点文物保护单位,2013年3月又升格为全国重点文物保护单位。